“Non è forse uno strano destino, dover soffrire tanta paura

e tante incertezze per un oggetto così minuto? Un oggetto così minuto!”

J.R.R Tolkien, Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, 1954

Volevo staccare un po’ la testa. Almeno per qualche giorno poter leggere qualcosa di differente che non parli dell’epidemia in atto o che riguardi il prolifico dibattito aperto da numerosi ben più lucidi e illustri colleghi antropologi. Così avvicinandomi alla libreria della mia stanza ne ho estratto a colpo sicuro J.R.R Tolkien, così per fare un tuffo nell’infanzia e sgombrare la testa da cattivi o confusi pensieri.

Niente da fare. Voi penserete che è una bella trovata per introdurre queste righe. Il maledetto istinto mi ha guidato proprio lì ad uno dei momenti più emozionanti dell’intera saga. Mi riferisco alla fine de La Compagnia dell’Anello quando, Frodo, lo hobbit protagonista della storia, rimane solo con Boromir, un essere umano di nobile rango, tra i boschi sulle rive del fiume Anduin. Qui Boromir e Frodo avranno un confronto e l’uomo, valoroso comandante di Minas Tirith, confuso e soggiogato dal potere dell’Anello cercherà di strapparlo al piccolo mezzuomo. Boromir e Frodo parlano tra di loro ed è qui che il condottiero di Gondor pronuncia le parole riportate all’inizio di queste righe: «Non è forse uno strano destino, dover soffrire tanta paura e tante incertezze per un oggetto così minuto? Un oggetto così minuto!”». Niente da fare. Nemmeno oggi riuscirò a staccare la testa.

Poco più in là nella lettura scopriremo come la follia avrà il sopravvento sul cavaliere che cercherà di uccidere il suo piccolo compagno di viaggio. Frodo fuggirà tra i boschi mentre Boromir, rinsavito, troverà la morte in una imboscata del nemico. Il cuore pesante per il senso di colpa causato dall’aver ceduto alla paura tradendo colui che aveva giurato di proteggere. Il rimorso dell’essere caduto innanzi a un “oggetto così minuto” in grado di esercitare una forza così grande da lacerare un giuramento. Ma l’anello, sanno benissimo i lettori di Tolkien, non è esattamente un oggetto. Le sue piccole dimensioni celano tutta la sua soggettività, la possibilità di stabilire campi relazione con altri soggetti del mondo attraverso una propria capacità di agency, una volontà, il potere di agire sulla realtà concreta proprio in qualità di soggetto.

Perché mi sembrano così importanti le parole di un personaggio di fantasia?

In primo luogo perché la domanda di Boromir è certamente la stessa che tutti noi ci siamo posti in queste settimane. Come può accadere che un virus, così piccolo, possa arrivare a sconvolgere a tal punto il nostro mondo perturbandone i principali cardini su cui è costruito.

In secondo luogo perché ancora una volta l’abbattimento della separazione imposta al mondo tra soggetto (sempre umano) e oggetto (la natura) mi sembra uno dei punti di partenza per non andare alla deriva quando sarà il momento di ripartire, di rinascere dopo l’epidemia. Viviamo in un mondo popolato da innumerevoli altri soggetti e non possiamo più fare finta che essi non esistano, piccoli o grandi che siano. Questo perché mi pare sempre più chiaro, giorno dopo giorno in questo isolamento, che l’obbiettivo non sia uscire da qui per tornare alla normalità se per “normalità” intendiamo un sistema sanitario tagliuzzato e profondamente diseguale, il ritorno a un modello di sviluppo in cui sarà “normale” associare crescita economica «fuori controllo» (Eriksen, 2015) ad uno strumento indispensabile per la ripresa post-emergenza, il ripartire tornando a pensarci, ancora una volta, immuni e lontani dall’improbabile che in questa nuova epoca si fa sempre più probabile se non quotidiano, l’uscire di nuovo dalle nostre case nel sospetto costante dell’altro, nell’individualismo più spietato e nella totale assenza di una visione comunitaria in cui il futuro non è nient’altro che un “si salvi chi può”.

Abbiamo tutti bisogno di un nuovo punto di partenza per contribuire alla costruzione di una società più equa. Questa epidemia ha messo repentinamente a nudo e sbaragliato secoli di storia, di fiducia nella modernità e nella supremazia della tecnica, di costruzione di identità polverizzate in tanti piccoli io, di lenta decostruzione del concetto di comunità insieme mettendo in luce le reali priorità di cui avremmo bisogno in questo esatto momento. Mi chiedo spesso se questo non sia stato un prezzo fin troppo alto da pagare per ciò che in cambio abbiamo ottenuto. Molti forse risponderanno di sì, ricordandomi come sia proprio in virtù di questo modello che una parte consistente, ma certo non maggioritaria, del pianeta può oggi godere di innumerevoli benefici. Io al contrario continuerò a sostenere la necessità di un cambio di rotta, perché questi processi sono ormai fuori dal nostro controllo e continueranno a renderci da un lato carnefici di noi stessi, dall’altro totalmente impreparati, disorientati e assolutamente incapaci di resilienza.

Nel libro Boromir, essere umano tra i più valorosi, cade in un fatale errore. Scambia ciò che è un soggetto al suo pari per un piccolo oggetto, pensando che questa differenza sia evidentemente di natura solo simbolica e non certo operativa. Un oggetto, una cosa, non può “veramente” agire. Al contrario siamo noi soggetti ad agire nel mondo entrando in contatto con un universo di cose piccole e grandi, più o meno senzienti ma che in ogni caso possiamo “controllare” perché sempre di “oggetti” stiamo parlando. «Maestri e possessori della natura», diceva Cartesio e la natura la puoi possedere, la puoi contenere, la puoi manipolare solo se pensata in termini di oggetto.

«Ed eccoci ad un tratto spaventati da lui, perché diventato soggetto ci cade sulla testa!» scrive Michel Serres in Tempo di Crisi (Serres, 2009) riferendosi in maniera più ampia alla questione dei cambiamenti climatici. Oggi accanto a questa grande paura, ancora troppo sopita e alla quale restiamo indifferenti, ci troviamo ancor più spaventati da un altro lui che improvvisamente si fa soggetto. Un virus, un essere così microscopico ma così tanto soggetto che riesce a mettere in crisi tutto il nostro antropocentrismo, il nostro pensare a noi stessi, gli esseri umani, come misura e fine di tutto.

L’epidemia attuale, non certo l’unica della storia (spagnola, Ebola, SARS, H1N1, HIV), al pari del cambiamento climatico, è la prova tangibile e concretamente esperibile della sensatezza di una parola molto contemporanea che per molti appare come pura speculazione accademica: l’Antropocene.

Lungi dall’essere una mera categoria del pensiero filosofico – che ai critici della poca “praticità” del pensiero umanistico ricordiamo nascere in ambito scientifico dal lavoro del chimico olandese Paul Crutzen – designa non solo a tutti gli effetti l’ingresso in una nuova era geologica ma, contemporaneamente, la necessità di ricollocare gli stessi esseri umani in una nuova prospettiva. Antropocene non è “l’epoca degli uomini” (notare l’implicito sessismo insito nella definizione) nel senso che una volta per tutte afferma la loro supremazia nei confronti del pianeta. Al contrario è l’epoca in cui gli esseri umani, per secoli brancolanti nell’illusione di potersi fingere liberi dall’ambiente e demiurghi della natura grazie alla sola forza della cultura, devono riconoscersi come attore naturale in grado di esercitare un’influenza sconcertante sul pianeta.

I processi di sviluppo e crescita economica sull’onda della fiducia nel progresso, accompagnata per mano da certo retaggio dell’Illuminismo, hanno a lungo fatto sì che potessimo pensare alla nostra specie come “fuori” dal suo ambiente, unici soggetti interlocutori in un mondo di altri esseri non umani che abbiamo trasformato in “cose”, “merci”, “roba” (Illich, 1988). Attenzione però, questo non è solo il linguaggio della filosofia. E’ ciò che accade quotidianamente nelle nostre vite. La separazione indotta tra il nostro mondo e quello delle cose è un dato di fatto. Le accelerazioni dei cambiamenti climatici, il degrado ambientale, il saccheggio dei territori e delle risorse, l’inquinamento, la riduzione della biodiversità e lo sfruttamento dei popoli altri non sono qui infatti perché ci dovevano essere “naturalmente”. Sono qui perché abbiamo scelto che i nostri modelli di sviluppo (da cui innegabilmente abbiamo tratto enormi vantaggi) potessero fare di tutto un oggetto, un libero mercato inesauribile di risorse naturali da estrarre, manipolare, mercificare, un “altro” da controllare, una serie di delicate interazioni ecosistemiche da poter modificare con leggerezza in nome della supremazia di una certa specie e della crescita economica intesa come risposta a tutto. Oggi ne paghiamo salatamente il conto. Oggi tutto ciò da cui ci siamo creduti liberi e che ci arrogavamo il diritto di poter controllare manifesta il suo essere soggetto: piccolo o grande che sia. Questa è la questione della responsabilità di cui parla anche Bruno Latour quando discute di Antropocene (Latour, 2014) che alcuni si spingono, non erroneamente, a chiamare Capitalocene.

Ecco perché l’epidemia sotto un punto di vista pratico, in primo luogo, ci impone di abbandonare qualsiasi modello antropocentrico nel pensare non solo a noi stessi ma anche ai nostri sistemi: culturali, identitari, economici, politici e anche sanitari. Si passa dall’anthropos al bios (con cui non intendo riferimenti al lavoro di Agamben in cui questa categoria assume tutt’altro significato) da una sfera antropocentrica ad una ecosistemica in cui dobbiamo riconoscerci come attori al pari di altri che non sono “pezzi dello scenario” o “attrezzi di scena” bensì soggetti al nostro pari. Una prospettiva ecosistemica è quella che abbiamo assolutamente e prioritariamente bisogno di ricostruire perché il suo vantaggio è quello di permetterci di passare dal parlare di un “io” al parlare di un “noi”. Dove il “noi” non sono solo gli altri esseri umani – e ammetto che già il riconoscimento dell’altro sarebbe già un grande risultato in un mondo in cui pretendiamo che questi “altri” stiano al di là dei muri, che siano obbligatoriamente eterosessuali, che si conformino agli stereotipi di genere, che siano ricchi e possibilmente della fede che piace a noi, che siano corpi ma mai soggetti – ma l’intero universi di esseri non umani che sono qui con noi e agiscono, persino, come nota in un recente articolo Roberta Raffaetà, ci definiscono biologicamente (https://aspeniaonline.it/una-prospettiva-antropologica-sui-virus/#_ftn1). Piccolo o grande che sia il grande altro che abbiamo chiamato natura è qui con noi e non smetterà di esserci nemmeno con tutte le tecnologie del mondo.

La zoonosi, termine con il quale le scienze naturali si riferiscono ad una malattia infettiva in grado di trasmettersi agli esseri umani, è il fenomeno alla base dell’attuale pandemia di coronavirus e lo è stato per altre epidemie che in preda alla paura dell’oggi sembriamo aver dimenticato. Ecco mi sembra che questa parola così tecnica in realtà metta perfettamente in luce tutta l’illusorietà di quella separazione discussa nelle righe precedenti. Diversi contributi nelle ultime settimane stanno sottolineando puntualmente le correlazioni tra la diffusione di queste trasformazioni infettive e l’agire umano sugli ecosistemi (https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/coronavirus-report-wwf/) puntando in particolar modo sul disequilibrio di un modello estrattivista incontrollato che modifica, distrugge e trasforma radicalmente l’ambiente in cui viviamo. Non smetterò mai di ripetere che se questo modello può rendersi possibile è solo in virtù di una convinzione che vi soggiace: l’immaginarsi fuori dall’ambiente, liberi e senza limite alcuno al sogno interminabile dello sviluppo legittimato dal valore sempre più incommensurabile del consumo.

fonte: WWF

fonte: WWF

La “minaccia fantasma” del virus contro la quale la retorica istituzionale (con grande supporto dell’opinione pubblica) usa quotidianamente le parole della guerra, potrebbe essere niente altro che la conseguenza di un modello culturale in cui tutto è appare illimitato e disponibile alla nostra incontenibile misura. È quello che mi piace descrivere a studenti e ragazzi con cui da un paio di anni ho la fortuna di poter collaborare con l’esempio de “l’effetto coperta in pieno inverno”. Se la coperta è corta, e la nostra lo è sempre di più, tirare troppo da un lato significa lasciare scoperto l’altro, e prima o poi avremo freddo ai piedi.

La zoonosi ci dimostra e porta alla luce come, contrariamente a ciò che ci dice la nostra convinzione più intima, non siamo dominatori di niente. Non siamo soli ad agire, non siamo gli unici soggetti di questo pianeta. Piuttosto siamo quelli che indubbiamente si sono rivelati come la forza maggiormente in grado di trasformarlo, troppo spesso in negativo. Eppure la capacità di mutare, trasmettersi e comportarsi di un virus è in grado di dirci tanto su come ciò che ci circonda sia indissolubilmente inserito in una catena di relazioni socio-naturali nelle quali, che ci piaccia o no, siamo da sempre inseriti. Lo stesso errore in cui è incappato uno dei personaggi della storia di Tolkien ha colpito anche noi: un oggetto, così minuto, ad un tratto rifiuta il nostro confinarlo all’essere tale, sfugge all’illusione del controllo, e agisce.

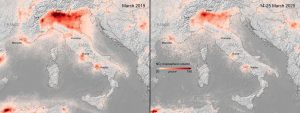

“Guardate, il pianeta respira!” è il richiamo di diversi articoli che stentano a trovare spazio nella sovra-informazione mediatica delle notizie sul coronavirus. È impressionante però osservare le mappe sempre più diffuse online che pongono in correlazione contagio, lockdown e dati atmosferici sull’inquinamento dell’aria (https://www.bbc.com/news/science-environment-51944780 oppure https://www.youtube.com/watch?v=ARpxtAKsORw&feature=emb_title). Per la prima volta dopo anni è possibile osservare i dati facendo un percorso al contrario. Le mappe che sono state diffuse recentemente e in cui molto semplicemente possiamo osservare la diminuzione delle emissioni di CO2 e altri gas serra in corrispondenza alle misure di isolamento e costrizione delle attività economiche, sembrano sempre più un’altra prova del nove della tesi sin qui sostenuta.

fonte: ESA – esa.int (European Space Agency)

Esse non solo mettono in mostra un sistema economico, di consumo e di mobilità fortemente impattante sull’ambiente e responsabile dell’inquinamento dell’aria (dato recentemente associato alle complicanze dovute al contagio da COVID-19). Da queste mappe possiamo osservare nel dettaglio il ridimensionarsi del nostro sogno di modernità. Quando ciò succede il pianeta «torna a respirare». Ancora una volta l’illusione di essere soli e liberi dal nostro ambiente crolla, messa in scacco da una cosa così piccola. Che una relazione esista lo si può vedere e non solo immaginare con il pensiero. È lì nelle nubi convenzionalmente tinte di rosso che si ritraggono nelle mappe atmosferiche. È lì nell’aria che respiriamo quando dobbiamo staccarci dall’iperconnesione di cui più fortunati di noi possono godere nel loro isolamento domestico. Mi piace ricordare una battuta di uno dei miei professori ai tempi degli studi magistrali e oggi mio amico: “un tempo lassù nel cielo gli esseri umani avevano nascosto quanto di più sacro potesse esistere: le divinità. Oggi il divino ha lasciato spazio al carbonio”. Che stiano forse tornando loro tra i cieli in questi giorni di silenzi?

Al di là delle battute però abbiamo ancora un’ultima “prova del nove” da affrontare per poterci convincere della necessità di riconsiderare la nostra “normalità”. Privati della possibilità di avere relazioni sociali, andare a lavorare, di spostarci liberamente, l’epidemia mette in luce un’altra faccia della nostra interdipendenza con il non umano e le sue risorse. Una nuova grande dipendenza viene svelata. Altrove, quando in Salento facevo ricerca tra le comunità locali sui temi di energia, cambiamento ambientale e identità sociali, parlavo di “energo-dipendenza”. L’essere banalmente dipendenti dall’energia. Oggi essa si rivela la risorsa chiave per dare senso a tutte le nostre attività quotidiane, alla casa e persino alle nostre emozioni. Isolamento e capacità di disporre di energia vanno di pari passo, così come immediatamente accanto stanno anche i modelli estrattivisti che questa energia sono in grado di procurarci, basati sull’ampio sfruttamento di risorse naturali e comunità umane. Ancora una volta ritorna l’importanza di ricollocarci all’interno di più ampie relazioni con il mondo che ci circonda. Totalmente dipendenti da qualcosa cui non possiamo fare più a meno e che non fa altro che ricordarci la nostra dismisura. Su questo punto vorrei tornare più avanti, con un altro contributo. Parlare di energia qui sarebbe certamente troppo limitativo.

In conclusione vorrei rassicurare i lettori che non sto qui affermando una strampalata tesi secondo la quale il coronavirus è una sorta di piaga per punire i nostri peccati. Non sono un virologo, un epidemiologo o uno specialista del settore. Penso solo che siamo caduti in un terribile sbaglio, come mi piace pensare abbia fatto Boromir, nel quale torneremo a cadere se non saremo pronti quando verrà il momento. Non possiamo permetterci di sottovalutare e lasciarci scappare il giorno in cui dovremo ripartire, tornare a vivere e camminare fuori dalle nostre case. Molte cose saranno certamente diverse e spero ardentemente che questa condizione forzata abbia fatto fiorire in tanti di noi un rinnovato senso di comunità e il desiderio di dare una maggiore e inderogabile attenzione verso il ciò che a noi del sociale piace chiamare “bene comune”.

Non posso parlare di ciò che non so. E in queste righe ho infatti cercato di sintetizzare ciò che invece conosco bene. Ho puntato molto l’accento sulla necessità prioritaria di un cambio di prospettiva perché ne sono fermamente convinto. Sono persuaso che l’abbandonare la nostra illusione dell’essere fuori dal mondo per riabbracciare nuovamente l’idea di riportarci giù, all’interno di un ecosistema del quale siamo parte integrante e non burattinai, sia l’unico modo per affrontare il disorientamento di un’epoca in cui – e il coronavirus e i cambiamenti climatici lo dimostrano molto bene – l’improbabile non solo diventa probabile ma reale. Scriveva l’antropologo Philippe Descola: «prendere coscienza che il modo con cui l’Occidente moderno rappresenta la natura è la cosa meno condivisa al mondo».

Affrontare la «grande cecità», detto con le parole dello straordinario scrittore bengalese Amitav Gosh, che ci ha permesso di insabbiare le relazioni con un mondo che ora la fuori ci chiama a gran voce ricordandoci che non siamo da soli, che lui è lì e sarà li ben oltre il nostro passaggio significa agire praticamente e generare nuove opportunità che tengano conto di un nuovo e rivoluzionario approccio ecosistemico in cui noi siamo parte del tutto. Non siamo in guerra con un virus, siamo in guerra con noi stessi e con le nostre convinzioni che sempre più cominciano a sgretolarsi. Dovremo tenerne conto quando sarà il momento di rincominciare, quando sarà il momento di scegliere da che parte andare e dove investire per la ripresa. Ne va di una società più solidale, equa, giusta.

Michel Serres scriveva nel 1990 in “Le Contrat naturel”:

«L’accanimento dello scontro e l’importanza, spesso tragica, delle poste umane che mette in gioco non ci consentono di vederlo. I duellanti non vedono di sprofondare, né i guerrieri di star annegando nel fiume, insieme. Ardente, la storia rimane cieca alla natura.»

1.04.2020

Giacomo Rogora

in apertura foto da: https://robertjordan.wordpress.ncsu.edu/origins-of-the-culture-nature-dualism/